流行病学

流行病学

流行病学:

1.传染源 传染源为患者和带菌者。白喉患者在潜伏期末即有传染性,恢复期带菌一般不超过4天,最长12天。不典型及轻症患者,因不能及时诊断,故传播白喉的危险性更大。健康带菌者视地区、季节、流行情况和接触程度而异,一般占人口的0.5%~5%,流行时则可高达10%~20%,主要为咽部带菌。近年来国外对

皮肤白喉在导致白喉流行中的作用很重视,特别在热带及亚热带地区。

2.传播途径 主要通过呼吸道飞沫传播。其次可通过被污染的手、玩具、文具、食具及手帕等传播,还可通过接触侵入破损的皮肤和黏膜而感染,污染食物时也可引起流行。

3.人群易感性 普遍易感,儿童的易感性最高。新生儿约85%由母体已获得的免疫力,但到1岁时几乎全消失。以后随着年龄的增长,由于感染白喉或预防接种使免疫力随之增强。患病后可获得持久性免疫,但也有多次患病者。目前,我国已在人群中较好地开展了白喉的基础免疫和加强免疫,很多地区连续多年无病例,但应警惕外来病例。冬春发病率高,春季病例占60%~70%,夏季一般无病例。发病年龄在20世纪60年代以8岁以下儿童为主,占95%,70年代以后以8岁学生为主,占66%。

病因

病因

病因:白喉棒状杆菌(corynebacterium diphtheria),简称白喉杆菌,革兰染色阳性菌,长约2~3μm,宽0.5~1μm。在涂片上,常呈V,X,Y字排列,一端或两端膨大,菌体内有浓染颗粒,称异染颗粒。用Neisser染色时,菌体呈黄褐色,异染颗粒为蓝黑色;用Albert染色时,菌体呈绿色,异染颗粒为蓝黑色;用Ponder染色时,菌体呈淡蓝色,异染颗粒为深蓝色。白喉杆菌在亚碲酸钾培养基上生长良好,能使碲盐还原,菌落变黑,按其在培养基上的菌落形态及生化反应,白喉杆菌可分轻型、中间型及重型。以往认为轻型多产生咽白喉,中间型和重型多为流行株,引起的病情重。目前则认为3型菌可产生相同的毒素,患者病情的轻重与分型无明确的关系。近年来国内外均有轻型菌增多的报道。采用噬菌体裂解法、菌体DNA限制性内切酶法以及毒力试验等对分离到的白喉杆菌进行研究,有助于对本病进一步的了解。白喉杆菌侵袭力弱,仅在局部黏膜或皮肤生长繁殖。白喉杆菌产生的外毒素是致病的主要因素,外毒素是一种不耐热的多肽,有较强的毒性,人的致死量为130ng/kg体重,主要侵犯神经、心肌和肾上腺。白喉杆菌只有感染了携带产毒基因(Tox)的β噬菌体,才具有分泌外毒素的能力,并使人致病,若将无毒株与噬菌体处理后可变为有毒株,将有毒株置于含抗白喉杆菌噬菌体血清培养基中反复转种,可失去产毒能力变为无毒株。细菌的产毒能力由噬菌体基因控制,侵袭能力则由细菌基因控制。临床上用豚鼠或埃勒克(Elek)平板法进行毒力检测。近年来有些临床报道,从白喉患者的病变处分离出的白喉杆菌无毒力,无毒力菌株如何引起临床症状,尚不清楚,须进一步研究。白喉外毒素有两个特点,一是具有高度的抗原性,可刺激人体产生高效价的抗毒素;二是很不稳定,经贮存、日光照射、化学药品处理或加热到75℃,均可减少或完全丧失其毒性。因此,若以0.3%~0.5%的甲醛溶液处理,经过1个月,可使其毒性丧失,而抗原性仍保存,成为类毒素,可作为预防注射及制备抗毒血清之用。白喉杆菌对外界环境的抵抗力较强,耐冷冻、干燥,在玩具、衣物上可存在数天,造成间接传播,对湿热和化学消毒剂敏感,0.1%升汞及5%苯酚溶液1min即可杀灭该菌,加热58℃ 10min即可死亡。

发病机制

发病机制

发病机制:白喉杆菌侵袭力弱,侵入上呼吸道黏膜后,仅在表层上皮细胞内繁殖,一般不引起

菌血症。当局部黏膜有损伤时,如患麻疹、猩红热、

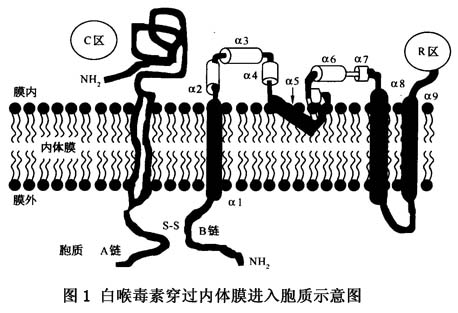

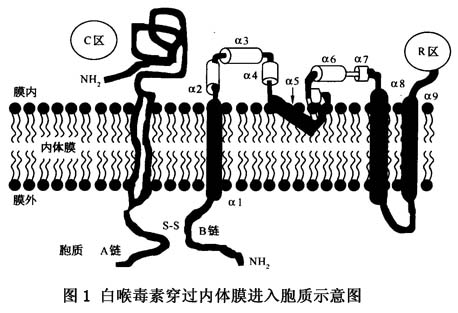

百日咳或上呼吸道感染时,白喉杆菌的侵袭力增强。在白喉杆菌的繁殖过程中产生的外毒素不但可引起局部病变,还可引起全身性中毒性病变,是致病的主要因素。此毒素有A和B两个亚单位组成,两者通过二硫键连接,B亚单位无直接的毒性,但它有一个受体结合区和一个转位区。B亚单位可以与细胞表面特异性受体(膜受体pro-hHB-EGF)结合,结合后通过转位区的介导,可输送A亚单位进入宿主胞质内(图1)。

A亚单位有毒性,可使细胞内延伸因子-2(elongation factor-2,EF-2)灭活。EF-2是肽链合成转位反应所必需的酶,因其失活后使核糖体“受位”上正在合成的肽链不能转位至核糖体“给位”,使氨基酰-tRNA无法与核糖体结合,肽链延伸反应停止,靶细胞因不能合成蛋白质而死亡,因而白喉毒素对哺乳动物的细胞有直接致死作用。细菌造成局部组织的黏膜上皮细胞坏死,血管扩张,大量纤维蛋白渗出及白细胞浸润。外毒素对细胞的强烈毒性作用更加重了局部的炎症、坏死,大量渗出的纤维蛋白与坏死细胞及白细胞、细菌等凝结在一起覆盖在破坏的黏膜表面形成本病的特殊病变,即假膜。假膜一般为灰白色,有混合感染时可呈黄色或污秽色,伴有出血时可呈黑色。开始薄,继之变厚,边缘较整齐,不易脱落,用力剥脱时可见出血点。假膜形成处及周围组织呈轻度充血肿胀。喉、气管和支气管被覆柱状上皮的部位形成的假膜与黏膜粘连不紧,易于脱落造成窒息。外毒素由局部吸收,引起全身毒血症症状。毒素吸收量可因假膜部位及范围不同而异。咽部毒素吸收量最大,扁桃体次之,喉和气管较少。假膜愈广泛,毒素吸收量也愈大,病情也愈重。毒素吸附于细胞表面时,尚可为抗毒素所中和,若已进人细胞内,则不能被抗毒素中和,故临床上强调早期足量应用抗毒素。外毒素与各组织细胞结合后可引起全身性病理变化。其中以心肌、末梢神经较著。心脏早期常扩大,心肌常有混浊肿胀及脂肪变性,以后可有多发性灶性玻璃样变,心肌坏死及单核细胞浸润,传导束也可被累及,最后可有结缔组织增生,偶见心内

血栓形成。神经病变多见于周围神经,髓鞘常呈脂肪变性,神经轴亦断裂。感觉神经和运动神经均可受累,但主要为运动神经,第九和第十脑神经最易受累。受损神经很少坏死,因此白喉性

麻痹几乎均可恢复。肾脏可呈混浊肿胀及肾小管上皮细胞脱落。肾上腺可有充血:退行性变或出血。肝细胞可脂肪变性,肝小叶可有中央坏死。

临床表现

临床表现

临床表现:潜伏期1~7天,一般为2~4天。根据病变部位,可分为咽白喉、咽白喉、鼻白喉和其他部位白喉。

1.咽白喉 最常见,占发病人数的80%左右。根据病变范围及症状轻重又可分为:

(1)无假膜的咽白喉:多见于白喉流行时,部分患者可仅有上呼吸道症状,如咽痛,全身中毒症状较轻,无发热或轻微发热,查咽部仅有轻度炎症,扁桃体可肿大,但无假膜形成,或仅有少量纤维蛋白性渗出物,细菌培养阳性,此类患者易被误诊和漏诊。

(2)局限型咽白喉:①扁桃体白喉:假膜局限于一侧或双侧扁桃体。②咽白喉:假膜局限于腭弓、腭垂(悬雍垂)等处。多见于成年人及已有部分免疫力的年长儿童。起病缓,可有微热,或中等度发热,患者有全身不适,疲乏,食欲缺乏等全身症状,同时,咽痛、扁桃体充血、局部稍肿胀,假膜呈点状或小片状,1~2天内扩大融合成片,假膜呈灰白色,边界清楚,不易剥离,若强行剥离可使基底裸面出血,颌下淋巴结常可肿大,微痛,但其周围组织无水肿。

(3)播散型咽白喉:局限型患者,如未得到及时有效的治疗,假膜可以扩散到腭垂、软腭、咽后壁、鼻咽部及喉部,甚至于口腔黏膜而成为播散型。此型多见于年幼儿童。假膜大而厚,可为灰白色,也可为黄色、污秽灰色或黑色。假膜周围黏膜红肿较重,扁桃体肿大明显,颌下淋巴结及颈淋巴结肿大,有压痛,淋巴结周围可有水肿。此型患者全身中毒症状明显,患者可高热40℃,头晕、

头痛、衰弱无力、恶心、呕吐,进而可出现循环衰竭现象,患者面色苍白,脉细速。

(4)中毒型咽白喉:此型可由局限型及播散型转变而成,也可为原发性。多有混合感染,特别是链球菌感染。假膜范围广,多因出血而呈黑色,扁桃体及咽部高度肿胀,咽门可为之堵塞。或有坏死,形成溃疡,散发出特殊腐败臭味。颈淋巴结肿大,周围组织有水肿,致使颈部甚至锁骨附近组织肿胀,状似“牛颈”。患者高热、烦躁不安、呼吸急促、面色苍白、唇发绀、脉细而快、血压下降,有的可出现心脏扩大,

心律失常如奔马律等。如不及时治疗,多在2周之内死亡。

2.咽白喉 咽白喉约见于20%的患者。其中1/4为原发性,患者咽部无病变。3/4为咽白喉向下蔓延而成。原发性咽白喉多见于1~3岁的幼儿,表现为“犬吠”咳嗽,声音嘶哑甚至失声,由于喉部、气管等处假膜的存在,造成程度不等的呼吸困难,主要表现为吸气性呼吸困难,若假膜延及气管、支气管,则呼吸困难更为严重,若不及时作气管插管或气管切开放置气管套管,患者往往于一两天死亡。由于喉部与气管假膜与黏膜粘连不很牢固,有时可以咳出或吸出管型假膜,则呼吸困难可以缓解。由于毒素吸收较少,故全身中毒症状并不严重。

3.鼻白喉 此型较为罕见。多见于婴幼儿。主要表现为鼻塞,流出血性、浆液性分泌物,经久不愈,鼻孔外周及上唇常因分泌物的腐蚀而成浅表溃疡,覆以结痂,单纯的鼻前庭白喉,假膜可位于一侧或两侧。患儿无热或微热,常出现哺乳障碍、张口呼吸、睡眠不安、体重减轻等。继发者多来自咽白喉。

4.其他部位的白喉 白喉杆菌可以侵入眼结合膜、耳、女孩外阴部、新生儿脐部及皮肤损伤处,在不同部位出现假膜及化脓性分泌物。眼、耳及外阴部白喉多为继发性。

皮肤白喉常见于皮肤创伤之后,往往伴有混合感染,假膜呈黄色或灰色,可有坏死和溃疡形成,附近淋巴结可肿大。皮损往往经久不愈,愈合后可有黑色素沉着。患者很少有全身中毒症状,但可发生末梢神经

麻痹。

皮肤白喉发病率不高,但某些地区

皮肤白喉发病率有明显的增高,热带地区较为多见。

治疗

治疗

治疗:

1.一般治疗

白喉患者严格卧床休息,轻症者2周,重症者4周。如有心肌炎则需延长到6周以上。

2.对症治疗 中毒症状严重者,应给予恰当的对症处理。如烦躁时可给镇静剂,或注射硫酸镁,除镇静外,还能作用于神经细胞的类脂质,从而减低神经细胞与

白喉毒素的结合力。激素类药物可减轻症状,如泼尼松龙、地塞米松、氢化可的松等,一般采用中等剂量。并发心肌炎者,可给

三磷腺苷40~80mg。大剂量维生素B

1和维生素C也有必要。软腭麻痹可给予鼻饲,呼吸机麻痹可给呼吸机呼吸。

3.病原治疗

(1)

白喉抗毒素:抗毒素为治疗

白喉的特效药,可以中和局部病灶和血循环中的游离毒素,但不能中和已进入细胞的毒素,因此应尽早、足量应用。对高度可疑或临床病例,不必等待化验结果,应及时给予。抗毒素的剂量应根据假膜的范围、部位、中毒症状的轻重和治疗早晚而定,假膜侵及范围,轻、中型患者用3万~5万U,重型患者用6万~10万U,咽

白喉应减量,治疗晚者应加量。用法:注射前必须先作皮肤试验。皮试阴性者应采取一次足量给予。目前认为静脉注射优于肌内注射。可将10000U的抗毒素溶于5%

葡萄糖注射液100ml中静脉滴注,15滴/min,无反应则可增快到2ml/min、3ml/min,最大可达到4ml/min。静脉注射抗毒素血清量,成人不得超过40ml(10000U的抗毒素为5ml血清),小儿不超过0.8ml/kg体重。也可在皮试阴性后,先肌内注射1/3~1/2抗毒素量,观察30min,如无反应,再将余量稀释于

葡萄糖注射液中静脉滴注。如皮试阳性,则须用脱敏注射法。抗毒血清注射可引起血清过敏反应,其临床表现及处理措施如下:①血清过敏性休克属:第I型变态反应,虽很少见,但可引起死亡,注射后几分钟内即可发生过敏性休克。应立即静脉注射肾上腺素0.5~1ml,继以皮下注射1ml,同时肌内注射抗

组胺类药物,如异丙嗪,病情严重者应尽快静脉滴注氢化可的松或地塞米松。②即刻发热反应:注射抗毒血清后24h内,可出现发冷、发热反应,给予对症处理即可。如出现过高热反应,可危及患者生命,须迅速采取有效的退热措施并给肌注异丙嗪之类药物。③血清病:属第Ⅲ型变态反应,多发生于注射后7~14天。系由抗原抗体复合物引起。临床表现有发热、皮疹、血管神经性水肿、淋巴结肿大和关节疼痛等。皮疹最多见,以荨麻疹多见,也可见到麻疹样、猩红热样皮疹,以及红斑及紫癜等。多从注射部位开始,然后遍及全身,患者可感奇痒。近年来由于制品较纯,血清病已很少见。治疗可给苯海拉明或异丙嗪等,连服数天至皮疹消退。重症者亦可用皮质激素类药物。

(2)抗生素:首选青霉素,它能杀灭

白喉杆菌。与抗毒素合用,可提高疗效,缩短病程,使病原菌更快地阴转,减少带菌率。剂量为80万~160万U/次,2次/d肌内注射,连用5~10天。对青霉素过敏者可用红霉素。40~50mg/(kg·d),分4次口服,用7~10天。

4.中医中药 中医学对

白喉的诊治有丰富的经验。辨证施治以养阴清肺汤为主方(生地、玄参、麦冬、白芍、丹皮、川贝母、甘草等)。国内各地报告了不少单方、验方治疗

白喉的经验,如抗

白喉合剂、土牛膝、马鞭草、卤地菊等都取得了一定的疗效。

5.其他治疗 咽

白喉伴呼吸道梗阻时,可采用直接喉镜抽取假膜和分泌物;或喉部插管法,可解除喉头部位的梗阻,如假膜已蔓延到气管、支气管,须行气管切开,切开后须严密观察患者,及时抽取分泌物,预防窒息及肺炎的发生。病情好转后及时拔管,以免喉头或气管狭窄。如无条件做气管切开,又须紧急处理时,可用粗针头在颈前中线上,相当于甲状软骨下缘与气管第一环状软骨之间刺入气管,以协助通气。

预防

预防

预防:应采取以预防接种为主的综合措施。

1.控制传染源 隔离、治疗患者至症状消失后2次鼻咽部培养阴性。如无培养条件,在充分治疗的情况下,可在病期2周时解除隔离。对密切接触者应做鼻咽部培养并观察7天。对未接受全程免疫的幼儿,最好给精制白喉类毒素和抗毒素同时注射。流行期间托幼机构及小学应认真进行晨间检查。积极治疗带菌者。青霉素用普通剂量治疗5~7天。

2.切断传播途径 患者接触过的物品及分泌排泄物,可用加倍体积的20%含氯石灰乳剂浸泡1h,或用含氯消毒剂5000×10-6浸泡30min。

3.提高机体免疫力 自动免疫:可用白、百、破混合菌苗或吸附精制白喉类毒素注射。被动免疫:白喉易感者因体弱或患病不能接受白喉类毒素注射而又接触了白喉患者,可给抗毒素。成人1000~20000U肌内注射,小儿1000U,有效期仅2~3周。人体对白喉的免疫力。决定于血中抗毒素水平。血清中含有10U/L即有保护作用。可采用白喉杆菌毒素(锡克)试验,或间接血凝试验及ELISA法检测人群血清中抗毒素水平,了解人群抗毒素水平,有助于预测白喉流行之可能及程度,亦可测知预防注射的效果。人群免疫水平的高低与发病率呈负相关。我国一些地区抗毒素水平已达85%~95%。这些地区近期不会有白喉流行。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防